moogのテルミン”Claravox Centennial”を紹介したい

テルミンという電子楽器が発明されてからおよそ100年が経過しましたが、日本ではあまり市民権が得られず、特殊な楽器のように扱われている節があると思います。

楽器に触れずに音を鳴らすという特徴から、例のコロナ禍に流行るかとも思っていたのですが、残念です。

そんなテルミンですが、シンセサイザーメーカーのMoogが作っている、高機能なものがあることはご存知でしょうか。

moogとは

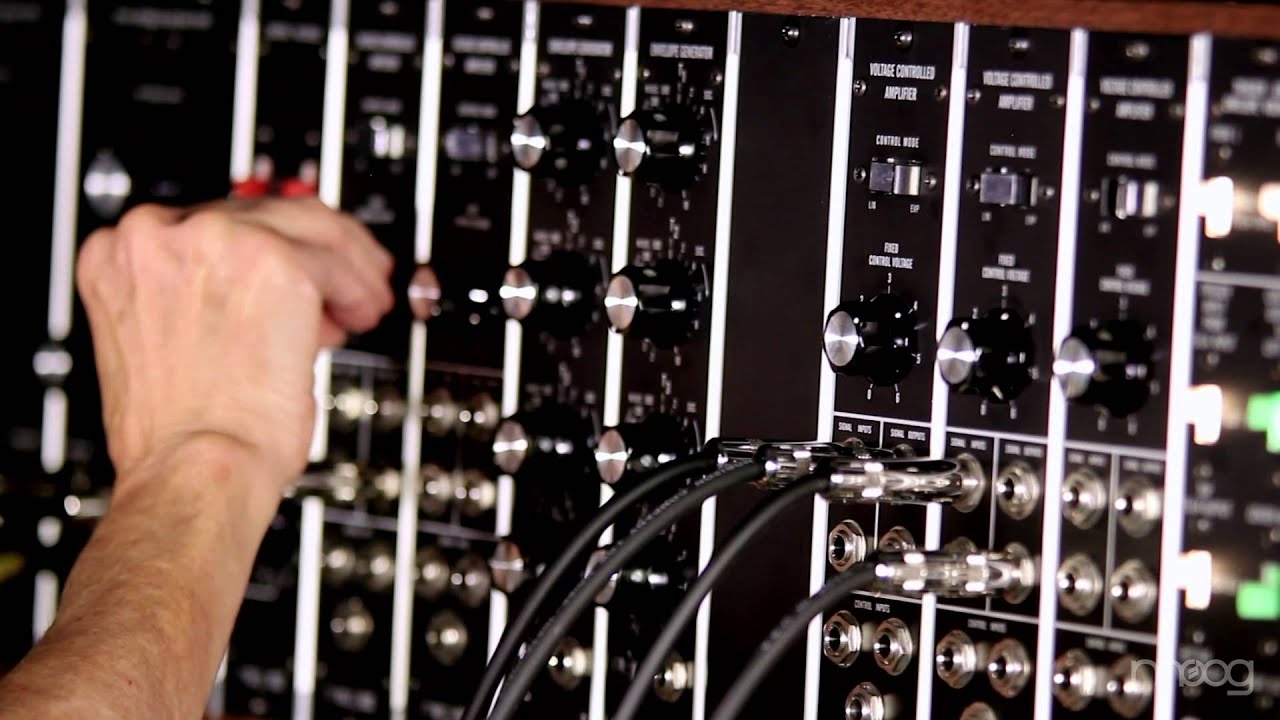

1964年に世界初のシンセサイザーを作ったメーカーで、当時のmoog IIIはあまりにも大きく、ステージ上で使うには相当大変だったことで有名です。

日本では冨田勲さんが最初に使っており、「月の光」や「木星」など、クラシック音楽のアレンジを大量に制作していました。

シンセサイザーが小型化してからは世界中のミュージシャンが使うようになり、minimoogは世界で最も有名なシンセサイザーになったといっても過言ではないでしょう。

Moogは2023年にinMusicに買収されましたが、今でもLabyrinthやSpectravox、Moog Museなど精力的に新しいシンセサイザーを発表しています。

Claravox centennial

私が買ったのはテルミン100周年の記念モデルとして販売されたもののようです。

音色の変更やメモリー、エフェクトを内蔵していたりと、かなりの高性能のものです。

しかし、同時に1音しか鳴らすことができないので、ものすごく多機能な、触らなくても音が鳴るオタマトーンのようなものだと思っています。

コントローラー付きのモノシンセとしてはものすごい高価ですが、やはりテルミンの売りはパフォーマンス性に富むというポイントだと思います。

正直なところ、テルミンと同じような音を鳴らすだけだったら、適当なオシレーター1つがあれば十分です。

ですが、ツマミを操作しているだけだと動きが小さくなり、どのような演奏をしているのかを視覚的に把握することができません。

テルミンなら右手で温厚、左手で音量をコントロールしますが、なめらかな動きでコントロールするので、ヨガとか太極拳のような動きのようにも言えます。

今後のテルミンの使い方

midi端子やCV端子があるので他のシンセサイザーやパソコンと連動できるんだと思いますが、せっかくのスタンドアロン機なので、このテルミンのよさを出せたらとは思っています。

演奏が全くといっていいほど上達しないので、あえてそのまま動画にするというのもいいかもしれませんね。

曲作りには上で書いたような理由から積極的には使わないと思います。

飛び道具的には活用できそうですが、やはり演奏用だという側面が強いでしょう。

YouTubeにもテルミンの動画は少しありますが、あまり盛り上がっていないみたいなので、下手なりにアップしてみるつもりです。

テルミン教室を見つけた方はぜひ私までお知らせください。