「アナログシンセサイザー」って何? 作曲家が解説します!

皆さんは「電源が必要な鍵盤楽器」と聞いて何を思い浮かべますか。

電子ピアノや、人によっては家電量販店で見かける鍵盤が光るキーボードかもしれません。

今回紹介するアナログシンセサイザーは電源が必要な鍵盤楽器ではありますが、それらとは全く違う仕組みを持つ楽器です。

概要

上で挙げた鍵盤楽器では録音した楽器の音を再生することで音を鳴らしますが、アナログシンセサイザーでは電気的に音を作り出します。音が太く独特の存在感がある点が最大の特徴です。

1960年代に実用化され、当初はかなり大型で、ツマミやノブ、ケーブルを挿すジャックが並んだ研究装置のような見た目でした。

下の動画はMoog IIIpというシンセサイザーの演奏動画です。

ウェンディ・カルロスの『Switched on Bach』や冨田勲の『月の光』が、この楽器を使った曲として有名です。

時代を経て小型化が進み、鍵盤付きモデルやジャックのないモデル、さらにはパソコン上で動作するソフトウェアシンセサイザーまで、幅広い形で発展してきました。

特徴

アナログシンセサイザーは温度の影響を受けやすい楽器です。

電源を入れてすぐには音程が安定せず、気温の変化でピッチが揺らいでしまいます。機種によって差はありますが、15分ほど放置すると落ち着くことが多いです。

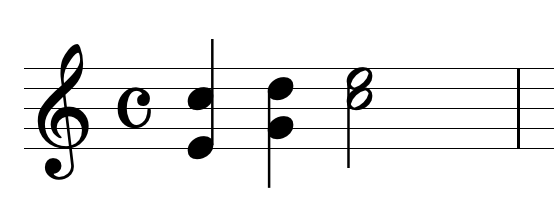

音色は正弦波、矩形波、三角波、パルス波などの波形を組み合わせて作ります。

世代によってはファミコンやゲームボーイのBGMを連想するかもしれませんが、アナログシンセサイザーと同じ音色で作られています。

こうした電子音を、ツマミやノブで調整して音色を作ります。ジャックのあるモデルではケーブルを繋ぐことでさらに複雑な音を生み出すことも可能です。

ただし、作った音色を保存できない機種も多く、ツマミを少し動かしただけで音が大きく変わってしまいます。つまり一度きりの音色との出会いを楽しむ楽器でもあるのです。

アナログシンセサイザーは、同時に鳴らせる音(同時発音数)が少なく、1~4音程度のものが多いです。そのため、ソロパートやベースラインに用いられることが一般的です。

代表的なメーカーにはMoog、SEQUENTIAL、ARTURIAなどがあります。

それぞれ音色に個性があり、例えばMoogは太くて暖かい音色、SEQUENTIALは鋭くてきらびやかな音色だと言われることがあります。

下の動画はSEQUENTIALのProphet-10というシンセサイザーのデモ動画です。

このように、メーカーごとの個性や自分の調整によって無限の音色を生み出せるのがアナログシンセの大きな魅力です。

まとめ

・アナログシンセサイザーは、電気的に音を発生させる楽器である

・太く存在感のある音が特徴で、ソロやベースラインに向いている

・ツマミで音を調整し、メーカーごとに音色の個性がある

多くの人にとって馴染みがない楽器かもしれませんが、最近では楽器店のキーボードコーナーやDTMの世界でも見かけることが増えました。

YouTubeには試奏動画や解説動画も多く公開されているので、ぜひチェックしてみてください。

おまけ

最近は価格を抑えたアナログシンセサイザーも多数発売されています。こちらのMessengerというシンセサイザーは軽くて扱いやすく、初心者にもおすすめです。