実はこの間、これまで購入してきた機材の中で最も高いアナログシンセサイザー”Moog One”を購入しました。

その額なんと¥1,167,500でした。初めて買ったヤマハのシンセサイザー”MM6″を20台以上買うことができます。ちなみに2024年5月時点で168万円まで値上げしていました(サウンドハウス)。

現行で販売されているアナログシンセとしては(恐らく)最も高いもので、Moogとしても36年ぶりに発売する大型のアナログシンセだったようです。

本当にこのシンセを使い倒すくらい使わないと元が取れないので、今後の楽曲制作の中でも積極的に使っていこうと思っていますが、なぜこんなに高いシンセサイザーを導入したのかを紹介しようと思います。

Moog Oneは「アナログ」シンセ

そもそも、シンセサイザーと呼ばれる物にはデジタルとアナログの2種類があり、例えばバンドを始めるときによく購入を勧められるものがデジタルシンセサイザーです。

最近だとMODXやJUNO-DSなどが販売されています。

ピアノ、ヴァイオリン、ベース、ドラムなど、生の楽器の音を数多く録音してあるので、とても利便性が高いです。

仕組みとしては、鍵盤を押すと予め録音した音を再生するプレーヤーのようなものだと考えてください。

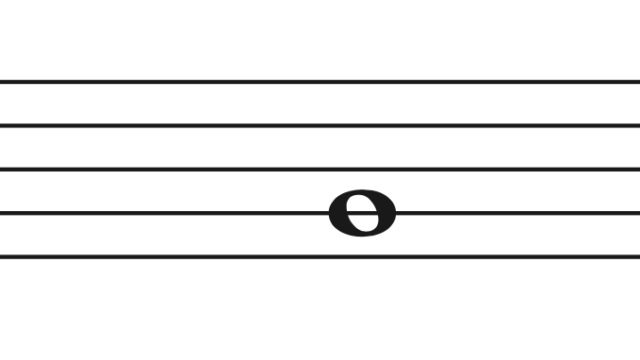

一方でアナログシンセサイザーは、その筐体の中にある電子回路で音を作る仕組みになっており、単純な波形の音を鳴らすことができます。

最初期のアナログシンセはモジュールでケーブルを繋ぐことで音を作っていました。

アナログシンセでは同時に鳴らせる音の数が決まっていて、大概は1〜4音しか鳴らすことができません。

ですので、ペダルを踏んでピアノのように演奏してしまうとすぐに音が切れてしまうのですが、それでもアナログシンセにはその弱点を上回るだけの魅力があります。

アナログシンセは音が豊かで太い

少し話が逸れてしまいますが、身近な録音メディアであるCDはデジタル方式で録音されています。

音の高さについては22.05kHzまで、音量については65536段階まで細かく録音することができます(規格的には44.1kHz/16bit)。

人間が聞き取れる限界の音域が20kHzですので十分だと思われますが、この方式だと20kHzよりも高い音や細かい強弱の違いを録音することができません。

一方レコードなどのアナログ方式では、段階的ではなく連続的に音を録音することができるため、デジタルでは録音できない音も記録することができます。

よくレコードの音は「温かい」と表現されますが、デジタルで失われている音も録音・再生できるからそう言われるのでは、と個人的には思っています。

シンセサイザーも同じで、デジタルだと失われている音がアナログでは問題なく鳴らすことができるので、他の生の楽器と同じような豊かな響きを作り出すことができます。

また、アナログシンセサイザーは「音が太い」と言われることが多いです。細かく説明するのは難しいですが、全体的に音が割れるギリギリの感じで、低音がはっきりと聞こえるような印象です。

下の動画は公式の紹介動画で、著名な音楽家たちがMoog Oneを演奏しています。ヘッドホンで聞いてみると(この動画もデジタルではあるのですが)、太い音というのが分かるかもしれません。

使ってみたレビュー

見た目・触り心地

正直音とは全く関係ないですが見た目がいいとモチベーションが全然変わりますから、このウッドパネルとアルミパネルは最高ですね。特にウッドパネルは触り心地もいい感じです。

サイズ感はかなり大きな感じがします。特に奥行きが大きいので、普通のキーボードスタンドを使う場合は筐体の端に手を置くと傾いたりして危険かもしれません。

鍵盤も角が丸くて触り心地がよく、弾いていても心地がいいです。ただ、若干鍵盤が重い感じはあるので、長く引き続けるのは大変かもしれません。

鍵盤にはアフタータッチがついているので、アサインしたパラメーターをコントロールすることが可能です。モジュレーションをかけたり、ピッチを上下させたり、面白い音が鳴ります。

パネルの左からLFO→VCO→VCF→VCAと並んでいるのもとても分かりやすくていいですね。もちろん、扱えるパラメーターが多過ぎてどうしたらいいのかよく分かっていませんが…。

ピッチベンドとモジュレーションは重めのアルミホイールなので操作感はすごいです。パッドは操作しすぎると剥がれそうで怖いですが、これも面白い音になります。

音・音色

値段が高いだけあって、ものすごく複雑な音が出ます。調整して音色を作ることはできますが、あまりにもパラメーターが多すぎて作り込んだ「Moog Oneらしい音色」を使うにはまだプリセットを使うほかないという状態です。

Moog Oneには8×8のパフォーマンスセットを登録する部分があり、さらにそのセットを複数に分けて使うことができます。

利便性には欠けるが…

なぜ全てのシンセサイザーがアナログシンセサイザーではないのかというと、高機能にすると重く、大きく、高くなってしまうからです。

今回購入したMoog Oneも約20kgありますし、サイズも約107 (W) x 51 (D) x 18 (H) cmとかなり大きめです。

可搬性・利便性を取るならデジタルシンセサイザーの方が便利ですし、ソフトウェアでもシンセサイザーの音を鳴らすことができます。

しかし、出てくる音はデジタルの薄い音だなって思ってしまうことが多いです。

制作を進めるにあたって、楽器の音からインスピレーションを受けられるのはとても良いことだと思いますし、インスピレーションを与えられる楽器こそが良い楽器だと思っています。Moog Oneもそのようなシンセサイザーです。

手前味噌ですが、自作の間奏部分、1:27からプリセットの音色を使ってシンセソロを演奏しています。

また、YouTubeのチャンネルでMoog Oneを使った生配信もしているのでこちらも見てもらえたら雰囲気がよく分かると思います。

もし電子音楽やDTMでの曲の制作依頼をしたいという方がいましたら、今後は積極的にMoog Oneを使っていきたいと思っていますので、ぜひご連絡ください。

下の画像をクリックするとサウンドハウスの商品ページに飛ぶことができます。円安で値上がりしているので、値段のチェックだけでも面白いかもしれません。

「こんな内容を扱ってほしい!」というリクエストがありましたら、こちらのフォームから入力していただけたら、ふとした時にまとめるかもしれません。