【ポケモンSV】ラスボス戦のBGMが凄すぎたので、作曲家がガチで分析してみた

こんにちは。皆さんはポケモンの新作はもう買いましたか?

私の周りの人は「ミライドンがいい!」と言っている人ばかりだったので私はあえてスカーレットを買ったんですが、最後のポピーとオーリムの話では無事に目からハイドロポンプでした。

今作はストーリーが大変良かったですが、BGMもとても良く、特にラストバトルのBGMは鳥肌ものでした。

曲のクールさもそうですが、今作で新しく出たテラスタルについても記憶を掘り返されるような絶妙な演出がされていて夢中になってしまいました。

どうやったらこういう曲が作れるのか、勉強のために分析をしてみたいと思います。

作曲家について

この曲はToby Foxさんが作曲していますが、彼はアンダーテールの作曲家としてよく知られていると思います。

スカーレット・バイオレットではこの曲の他にも何曲か提供をしていて、確かにこの曲でも似たようなメロディーが聞こえてきます。

分析

今回はこの記事を読んでくださった方にも役に立つように、ある程度主観を交えて専門用語は少なめで解説をしたいと思います。

また、私はあまりTobyさんの曲を知らないので、他にもこの曲に似てる、という情報があったらぜひ教えてください。

曲を聴いて気付いた順番に書き進めたいと思います。

(余談ですが、BPM=160なのでそれぞれのまとまりがぴったりの秒数で現れます)

[A 0:00~] (8+8)

キラキラした音で曲が始まりますが、普通なら単なる繰り返しにするところを余韻を伸ばしたりオクターブうえの音を追加したりして変化を持たせています。とても芸が細かいなって感心してしまいます。

キラキラの後ろではコーラスパートが鳴っていますが、持続音と半音ずつ下がってくる2つのパートがあります。

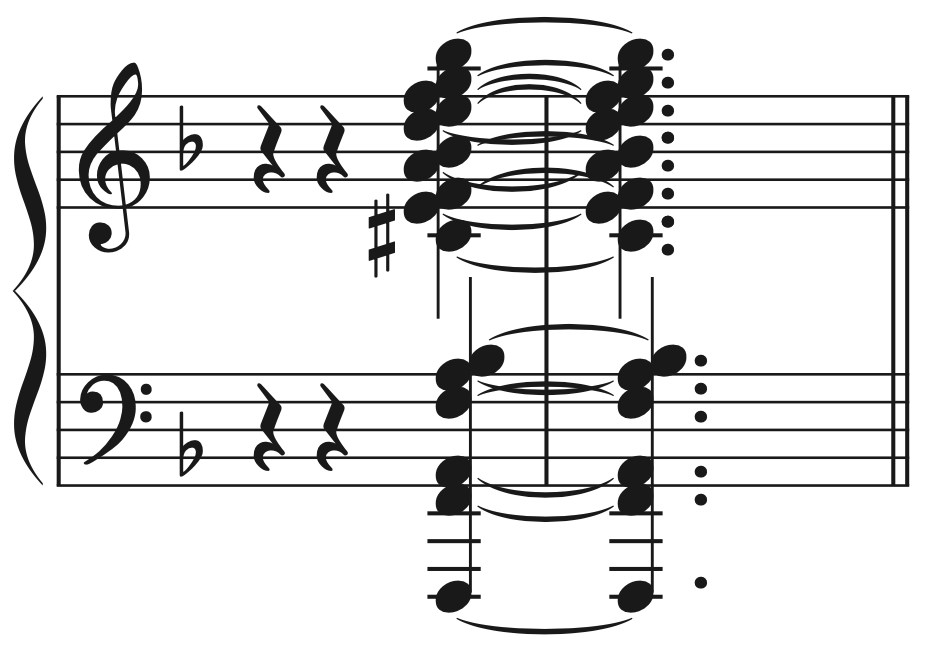

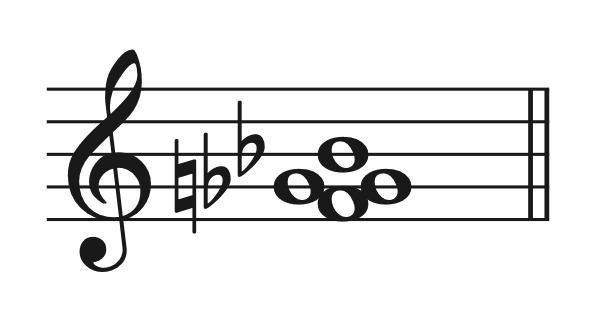

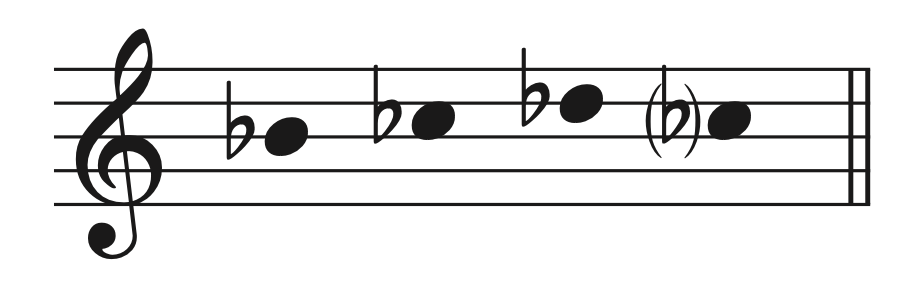

上の楽譜で言うと7-8小節目でG♮とG♭が同時に鳴っているのですが、これはあまり聞かない響きです。まとめて書くと次の楽譜のようになります(レジ系の顔みたいですね)。

キラキラの音とコーラスの音からKey=E♭mだと予想できるのですが、このキーでこんなコードは普通使われませんし、どのキーにも自然には現れる音ではありません。

あえて分析するなら、ルートが省略されているE♭とE♭mのコードを重ねた形だと言えると思います。もしくはKey=E♭とKey=E♭mが共存していると言ってもいいかもしれません。

(ちなみにクラシックでは「dur-moll和音」と呼ばれる似たような和音がありますが、今回の和音はそれではないと思います。)

意図的に音をぶつけて不協和にさせていると思うのですが、これは「相入れない2つのものを無理やり共存させている」ということを表現するためなのでは、と私は思います。

[B 0:24~] (8)

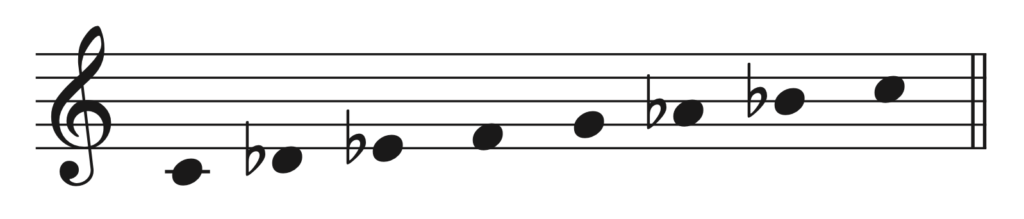

ベースがバスドラムと同じ特徴的なリズムでミ♭とファ♭を繰り返すので、ここでKey=E♭mだと断定できます。メロディーは下のパターンの繰り返しです。

これはテラレイドバトルの冒頭にやてらす池のBGMに出てくるキラキラのパターンとほぼ同じで、[A]で出てきたキラキラもこのパターンを元に装飾しています。

数小節にわたって同じことを繰り返すのはポケモンのBGMではよくある手法ですよね(いい例を見つけたら紹介します)。

[C 0:36~] (8+8)+(8+8)

ストリングスがメロディーを演奏しますが、最初のB♭ーC♭ーD♭ーC♭の動きはポケモンのBGMではとても頻繁に出てきます。

例えば次の戦闘!マグマ団・アクア団(該当箇所から再生されます)では全く同じ高さで出てきますし、他の曲でも「半音上がって、全音上がって、元の音に戻る形」は頻繁に使われています。

ファイアレッド・リーフグリーンのサントラのライナーノーツで「アジアの音階を意識的に使っている」みたいなことが書かれていた気がするのですが、ポケモンの曲は初代の曲から長調でも短調でもない音階で作られているものが多いです。

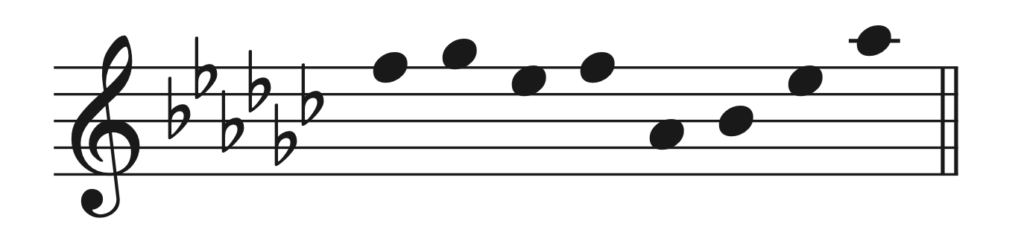

例えば下の楽譜はフリジアンスケールを並べたものですが、これを鳴らすだけで独特な響きがすると思います。特に、1,2,3番目の音を往復するだけでもそれっぽくなるのですが、これは上に挙げたB♭ーC♭ーD♭ーC♭の動きと調は違いますが一致します。

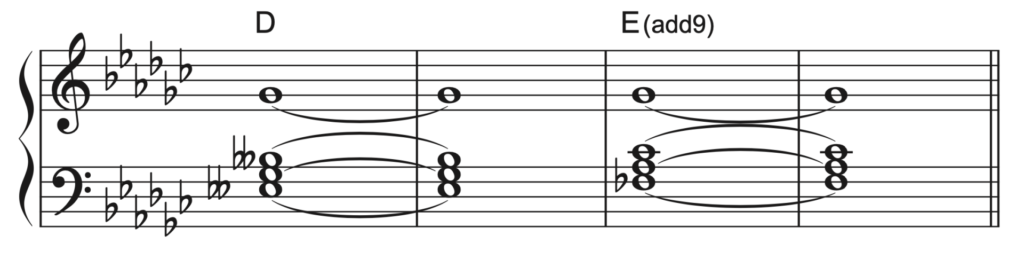

このセクションの13~16小節目、楽譜にするとダブルフラットが出てきて難しそうですが、コードで見れば割とイメージしやすい音が並んでいると思います。

この動きは普段なかなか使わない動きなんですがとても既視感(既聴感?)があり、最初聞いた時はなぜそう思うのか不思議でしたが、実はテラレイドバトルで聞かされていたんですよね。

半音低いですが、ループ直前の繰り返しの部分でD♭-E♭として現れていました。

こうやって曲に使う要素を他の曲でも予め使っておいて、新しく出てきた曲を自然に聞かせる工夫をしているのは大変参考になりますね。

後半では[B]のパターンが重なってきますが、新しい要素が実は前の要素とうまく組み合わせられる、というのもいい曲の作り方です。

[D 1:24~] (4)

繋ぎの部分でしょうか、特にまだ何も見つけられています。

[E 1:30~] (8)

ここではテラレイドバトルのエレキギターが出てくるので、気付いた方は多かったんじゃないかと思います。

元々はKey=Fでしたが、ここでは半音下げられてKey=Eになっています。

ベースのC♯の上に乗せられているのでKey=C#mにも聞こえますが、Eの頻度が多くて明らかにメジャーキーのメロディーラインに聞こえるので、ここでも相容れない2つのものを無理やり共存させている感があります。

[F 1:42~] (8)

ここも[D]と同じように繋ぎの部分になるんだと思いますが、F(E♯)が聞こえてくるので無理やり明るくされている感じがします。

コードは明確には聞こえないですが、だんだん上がってきているように聞こえます。

[G 1:54~] (8)+(8+8)+1

ここのエレキギターはさらに音が変えられていて、C(B♯)が出てくるんですがよく聞くと2:00のところのコードがG♯mです。

構成音はG♯、B、D♯なのでエレキギターのC(B♯)と音がぶつかります。

エレキギターの音はセカンダリードミナントと言って次のコードに向かう音に変えられているので、コードの方を変え忘れることが初心者のうちはよくあるのですが、この曲ではコードにもC(B♯)が含まれています。つまり、意図的にこの不協和音を作り出しているということです。

これはG♯mとG♯が共存しているコードに形になりますが、冒頭のレジ系の顔みたいな和音と同じ形になっています。流石に2回出てくると何らかの意図を感じざるを得ません。

[H 2:31~](3)

繋ぎの部分だと思いますが、ここがあるお陰で次の部分が際立って聞こえるように思います。

全音上がっているのは[C]のダブルフラットのところに似ています。

[I 2:36~] (8)

ペコペコ言っている電子音は[A]のバスドラムのパターンに似ています。スーハースーハーと聞こえる音は何を表しているのでしょうね。

(2025.08加筆)どうやらTobyさんの呼吸音らしいですが、なぜ入れられているかは不明です。

[J 2:48~] (8)

キラキラとコーラスが復帰して[B]に戻ります。

ループする曲は明らかに戻ってきた感があることが多いのですが、若干アレンジが違うので気付いたら戻ってきた感じが強いですね。

まとめ

曲全体を通して、BGMとしてはかなり異質な音が使われている部分が多く感じました。

私自身も作曲家として活動していますが、ゲームに合わせた曲作りならその世界観を保ちつつ自分らしさがないと意味がないと思ってしまうので、大変難しい作曲だったんじゃないかと思っています。

この曲を分析して分かったことを活かして、私もより面白い曲を作りたいと思っています。作曲依頼、今後も募集しています!

おまけ

リモポケ学会のBGMについての動画で、先行研究としてこの記事を取り上げてもらいました。ありがとうございます。2:09から当工房の名前が表示されています。

おまけ2(2025.08)

たまたま「SVラストバトルBGMは初代トレーナーバトルから作られたらしい」というこの動画を発見しました。

Tobyさんによると初代のトレーナー戦のBGMをベースにしているとのことです。

確かに[C]で書いたストリングスの動きやセクションの作り方がトレーナー戦に似ているような気もしますが、いまいちピンと来ていないのでもう少し聞き込もうと思います。